留美学生七成回国效劳,同时为美国创造1100万个就业机会,

“40年来,中美关系全面发展,在教育和人文领域尤为突出。在1979年1月1日中美建交之前,中美之间的教育交流就已开始。1978年7月,在邓小平的推动下,中美两国就启动了互派留学生的工作。中美教育的交流,不仅促使中国人看世界的眼光发生了很大的变化,而且造福于中美两国人民。中美教育,这座既跨越大洋、又跨越东西方文明的桥梁,应认真呵护不受干扰,继续造福两国人民和全人类。”这是本月12日上午,在上海市社联大楼举行的“教育——构建中美合作的桥梁”主题研讨会暨《沪风美雨百年潮——上海与美国地方教育交流》新书发布会上,中美教育界人士和有关专家学者就中美教育交流对两国和两国人民的积极贡献所达成的共识。

《上海与美国地方教育交流》一书是上海市美国问题研究所主编的《上海与美国地方百年交往史丛书》中的第二卷。上海市美国问题研究所常务所长胡华介绍说,整套丛书共有8卷,详尽梳理了自1843年至今,上海与美国在文艺、教育、体育、建筑、经济、金融、法律、科技等各领域的交往史,并从人文的高度,深化历史认识,总结历史启示,以对今日之中美关系如何健康发展提供积极有益的借鉴。

上海是“发祥地”和“领头羊”

具体承担编写和组稿《上海与美国地方教育交流》的,是上海市教育科学研究院。时任上海市教科院领导的吴强说,教育卷虽然字数近30万字,篇幅不算太长,但因为书稿涉及的时间跨度自1843年至2017年,纵贯175年,史料收集量大面广,因此历时3年才得以完成。

1846年,美国传教士文惠廉在上海南市董家渡王家码头创办了第一所男童寄宿学校。吴强说,中美教育交流大体分为5个阶段,这一男童寄宿学校的出现,标志着第一阶段也就是中美教育交往的萌芽。那时,美国教会以办学堂的方式进入中国,但当时中国社会从普通百姓到士大夫阶层,对西学不仅陌生,而且本能地抵制。因此,教会学堂只能以中国社会底层的贫困家庭孩子作为招生对象,在中国科举制度的夹缝中艰难生长。

直到洋务运动的兴起,变法图强的紧迫,才让中国的教育大门对美敞开。1879年9月10日,圣约翰大学的前身圣约翰书院在现在的华东政法大学万航渡路校区开学。由此,美式教育逐渐占据了中国教育的主导位置。

20世纪初,清华派遣的1279名“庚款留美学生”,引发了留美热潮。从抗战胜利的1945年至1949年,赴美中国留学生达5000人,留美已成为社会精英教育的主要路径。

受中美全面对抗的影响,从上世纪50年代到1972年之前,中美教育界基本处于互相隔绝和隔空对抗的状态。基辛格秘密访华后,两国政治关系逐步解冻,中美教育界也开始接触。

1978年6月,邓小平在听取清华大学工作汇报时,明确提出:“我赞成加大派遣留学生的数量,要成千上万地派,不是只派十个、八个。”美国前总统卡特回忆说,在白宫科学顾问普雷斯访问北京期间,有一天在华盛顿时间凌晨3点接到普雷斯的电话,说邓小平“问了一个我回答不了的问题,他想知道能不能送中国学生到美国学习”。卡特答,当然可以。普雷斯说:“邓问能不能派5000人?”卡特回答说,“你告诉邓小平,他可以派10万人。”1979年1月,中美签署《科学技术合作协定》,两国教育交流大门打开了。

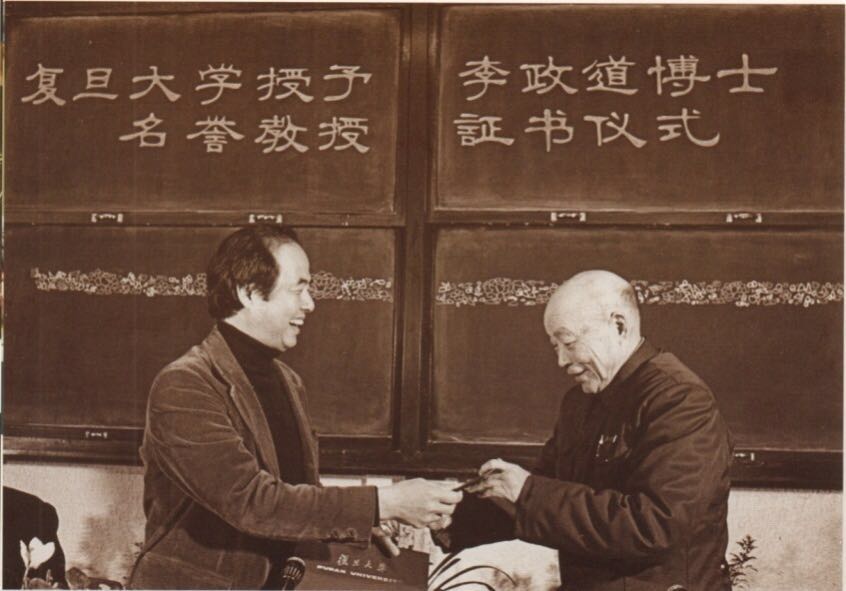

▲1982年3月12日,复旦大学校长苏步青授予美籍华人李政道博士名誉教授证书。|上海市美国问题研究所供图

中美教育交往已跨越3个世纪,吴强认为,地方教育关系是国家关系的缩影,受国家政治取向的影响;但当教育发展到一定程度,尤其是深入到百姓生活后,就具有相对稳定性,可以发挥两国关系先导性和压舱石的作用。诚如上海纽约大学美方校长雷蒙所言:“教育合作已成为中美之间一条强有力的纽带,并孕育出创新的高等教育模式,造福全球。”

上海,是中国最早引入源于美国等西方国家的近现代教育体系,并最早探索了西式教育的本土化转型的城市。上海不仅是中美文化和中美教育交流合作的“发祥地”,还是“领头羊”。在教育领域开始双向交流借鉴

吴强说,不同文明体之间的教育互动通常呈现出两种不同的形态,一种是不同文明体之间存在着绝对的势差,作为强势文明体的一方,凭借其经济、军事、科技、文化等综合优势,向弱势一方单向度地输出其教育理念和模式;而弱势文明体在被迫接受中,加速自己教育发展形态的转变。从1843年至1949年,中美教育交流基本符合这一特点。而另一种形态,就是不同文明体之间相对平等的交流互动,双方取长补短,两者差距逐步缩小,逐渐形成互有特点和优势的教育体系。这大体可以概括改革开放40年来,中国教育从对世界的奋起直追,到形成有自身特色的教育体系,以及在局部开始赶上发达国家教育的历程。

热门搜索