多数学生认为存在校园冷暴力 ,讽刺辱骂最常见

[摘要]你小时候被同学起过绰号吗?胖的同学被称为“水桶”,瘦的同学被称为“泥鳅”等,现在回想起来是不是还觉得蛮有趣的?中国青年报发布一组数据,86%受访者认为身边存在校园“冷暴力”。

你小时候被同学起过绰号吗?胖的同学被称为“水桶”,瘦的同学被称为“泥鳅”等,现在回想起来是不是还觉得蛮有趣的?

一些可爱、有趣的昵称、绰号可以增进同学之间的感情,倒也无伤大雅,但是如果同学之间取绰号伤害到别人的自尊心、甚至达到讽刺、辱骂的程度,问题就严重了,这就是我们今天要讨论的“校园冷暴力”的形式之一。除了给同学取难听的绰号,再比如班级来了新学生,被班级上几个同学排挤、孤立,这也都属于“校园冷暴力”的范畴。

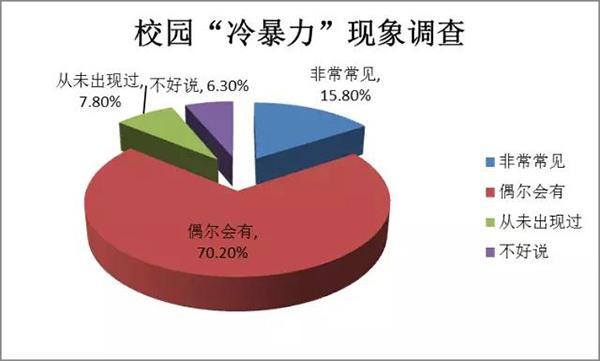

前不久,中国青年报发布一组数据,在对1999人进行的调查中,86%受访者认为身边存在校园“冷暴力”,60.1%受访者认为校园“冷暴力”会在当事人内心留下阴影,讽刺、辱骂和嘲笑被认为是最常见的校园冷暴力形式。

18日,在21世纪教育研究院编写的《中国教育发展报告(2017)》中也提到,有将近一半的北京中小学生都有过被叫难听绰号的经历,那么,校园“冷暴力”对孩子的危害究竟有多大?“冷暴力”的背后又究竟有哪些深层原因?对此我们能够做些什么呢?

什么是“校园冷暴力”?

与“校园欺凌”一样,目前关于“冷暴力”亦或是“校园冷暴力”并没有标准的学术或法律定义,但多数学者这么解释道:冷暴力是指不通过殴打等行为暴力解决问题,而是表现为冷淡、轻视、放任、疏远和漠不关心,致使他人精神上和心理上受到侵犯和伤害,这种“冷暴力”往往容易被老师和家长忽视。

或许曾经遭受过冷暴力……

“小学二年级有一次我肚子疼,没和老师说,然后不小心拉到裤子上了,从此以后班上没有人和我玩。班上只要有人放屁了,所有人都会一起说是我放的,还有人会喊,‘老师,他又要拉裤子了’。从此以后,我每次想上厕所的时候就会很紧张,肚子一抽一抽的。现在上了初中,没有小学同学和我一个班,但我还是觉得有人会告诉他们,觉得他们在笑我。”

亦或者曾经给别人施加冷暴力……

“我们小学有个女生有心脏病,每次发病她就会躺地上口吐白沫。我们都觉得很恶心,所以大家,包括我自己都远离她,她也一直没有朋友。”

“我上初中的时候班上有个男生,其实他人不坏,就是觉得他脏,所以全班女生都不愿意和他坐同桌。有一次安排坐我旁边,我还很不高兴地写了一篇日记给班主任,让她把他调走。后来老师只能让他一个人坐。当年我们这么做,是不是很让他受伤?”

校园“冷暴力”并不是个例

调查:86%受访者表示身边存在校园“冷暴力”,讽刺、辱骂和嘲笑被认为是最常见的形式

近日,中国青年报社社会调查中心联合问卷网,对1999人进行了一项调查,其中调查对象主要来自于80后和90后年龄层。调查结果显示,尽管对校园“冷暴力”的感知有所差异,但86%的受访者都表示身边存在校园“冷暴力”。 其中,讽刺、辱骂和嘲笑被受访者认为是最常见的三种校园“冷暴力”形式。

不同受访者表示,校园“冷暴力”在不同学习阶段出现的概率也有较大差异,其中初中和高中被认为是出现校园“冷暴力”最多的阶段。

校园“冷暴力”有多严重?超四成被调查学生曾被叫难听绰号

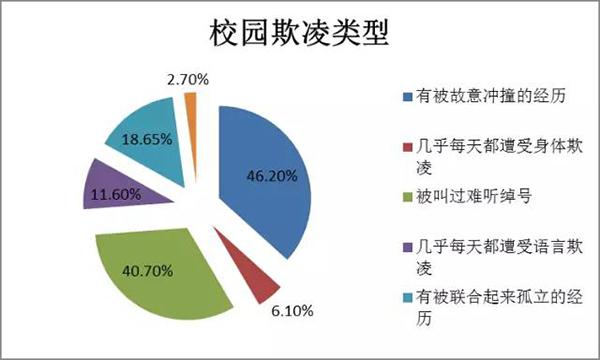

在21世纪教育研究院编写的《中国教育发展报告(2017)》所做的调查中,将校园欺凌类型分为“身体欺凌(故意冲撞)”、“语言欺凌(难听绰号)”和“关系欺凌(联合孤立)”三种,后两种很大程度上都是一种“冷暴力”行为。调查显示,40.7%的北京中小学生有过被叫难听绰号的经历。

《中国青年报》也曾经对此做过采访,结果显示,在校园里,关于长相、名字的歧视是最普遍的,尤其在中小学校园里,这种不经意间的歧视悄悄成为孩子感受最早的伤害。

热门搜索